Мусорные тарифы могут умножить на десять

Российская система обращения с твердыми коммунальными отходами оказалась на грани серьезного кризиса, который может привести к многократному увеличению финансовой нагрузки на граждан. Согласно оценкам Российского экологического оператора, тарифы на вывоз мусора в ближайшей перспективе могут увеличиться в десять раз, а в отдельных городах стать практически неподъемными для среднестатистического домохозяйства. Корень проблемы заключается в системном дефиците мощностей по переработке отходов и отсутствии экономических стимулов для создания современной инфраструктуры утилизации.

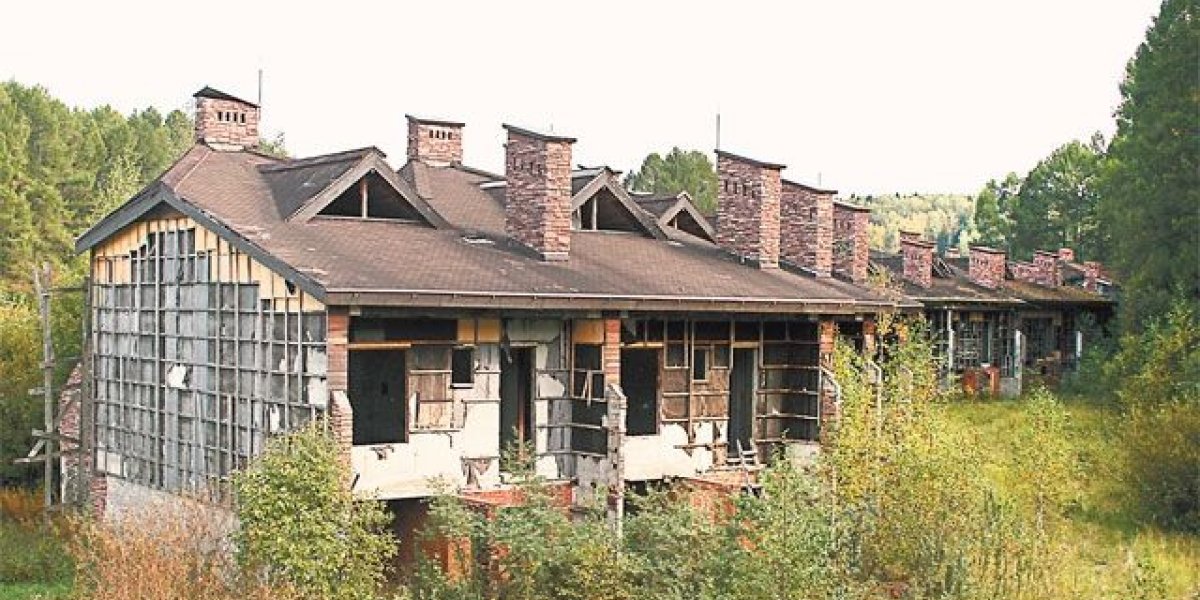

Шесть лет назад в России началось формирование экономики замкнутого цикла, предполагающей переработку бытовых отходов с последующим их превращением во вторичное сырье. Однако за это время не было создано достаточного количества комплексов по обработке и утилизации отходов, способных обеспечить переработку всего объема образующегося мусора. Бизнес проявляет большую готовность строить традиционные мусорные полигоны вместо сложных и капиталоемких мощностей по переработке, что противоречит концепции устойчивого развития.

Тариф для населения станет, может быть, 100 тыс. руб. в месяц. Понятно, что население платить не сможет, — заявил в Общественной палате России глава руководитель департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрей Рудаков.

Проблема усугубляется тем, что свободных земельных участков под размещение новых полигонов вблизи крупных городов практически не осталось. Единственной альтернативой становится вывоз отходов в отдаленные районы, что неизбежно приведет к резкому росту транспортных расходов и, как следствие, к увеличению тарифов для конечных потребителей. По оценкам экспертов, такая логистическая схема может сделать стоимость вывоза мусора в десять раз выше текущего уровня.

Финансирование мусорной реформы: экосбор как источник проблем

Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» предполагает финансирование за счет так называемых «зеленых» сборов, ключевым из которых является экологический сбор. Этот платеж обязаны вносить производители и импортеры товаров и упаковки, которые не занимаются самостоятельной переработкой своей продукции после утраты потребительских свойств. Именно эти средства должны направляться на строительство новых мощностей по переработке отходов.

Однако на практике возникает фундаментальное противоречие между оценками различных ведомств. Российский экологический оператор констатирует, что для ликвидации дефицита мощностей по переработке в России требуется создание объектов, способных утилизировать дополнительно 14 миллионов тонн отходов в год, из которых 2,5 миллиона тонн составляют пластиковые отходы. Общая стоимость создания таких производств оценивается почти в один триллион рублей.

В то же время Минпромторг считает существующие ставки экологического сбора и так завышенными, создающими избыточную нагрузку на бизнес. Фактическая сумма собираемого экосбора оказывается в десятки раз меньше необходимых объемов финансирования, что создает порочный круг: без увеличения сборов невозможно построить инфраструктуру, но повышение сборов встречает сопротивление как со стороны бизнеса, так и со стороны профильных министерств.

Попытки решения: увеличение ставок экологического сбора

В сентябре 2025 года Минприроды разработало проект постановления об увеличении ставки экологического сбора для 52 групп товаров и упаковки. Согласно этому документу, для текстильных изделий ставка может вырасти в 5 раз, для бумаги и картона — в 6 раз, для стеклянной тары — в 2 раза. Для отдельных предприятий платеж за экологический сбор может увеличиться с нынешних 24 до 500 миллионов рублей ежегодно.

Такое резкое повышение нагрузки на производителей и импортеров вызывает серьезные опасения в бизнес-сообществе. Предприятия будут вынуждены либо закладывать дополнительные расходы в стоимость продукции, перекладывая бремя на конечных потребителей, либо сокращать производство и численность персонала. Ни один из этих сценариев не выглядит благоприятным для экономики в целом.

Альтернативой уплате экологического сбора является самостоятельная утилизация продукции производителями или через специализированные компании-утилизаторы. Однако, как отмечает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, далеко не все заявленные утилизаторы соответствуют предъявляемым требованиям. Из 600 компаний, позиционирующих себя как утилизаторы отходов, проверку надзорного ведомства прошли лишь 200 организаций.

Выявленные нарушения носят системный характер: одни компании не смогли подтвердить фактическую утилизацию отходов, другие существенно преувеличили свои производственные мощности, у третьих отсутствовали документы на специализированное оборудование. Такая ситуация ставит под сомнение эффективность всего механизма утилизационной ответственности производителей.

Последствия для населения и перспективы решения проблемы

Потенциальное десятикратное увеличение тарифов на вывоз мусора создаст непосильную финансовую нагрузку для большинства российских семей. Даже при текущем уровне тарифов многие домохозяйства испытывают затруднения с оплатой коммунальных услуг, а дополнительное увеличение расходов может привести к массовым неплатежам и социальной напряженности.

Особую остроту проблема приобретает в регионах с низким уровнем доходов населения, где даже незначительное повышение тарифов воспринимается болезненно. В случае реализации пессимистичного сценария с ростом тарифов в десять раз, многие семьи будут вынуждены выбирать между оплатой мусорной услуги и другими необходимыми расходами на питание, лекарства, образование.

Эксперты предлагают несколько возможных путей выхода из сложившейся ситуации. Первый предполагает поэтапное увеличение ставок экологического сбора при одновременном усилении контроля за целевым использованием полученных средств. Второй путь — создание государственно-частного партнерства в сфере переработки отходов с предоставлением инвесторам льготных условий кредитования и налоговых преференций.

Третий вариант предполагает стимулирование производителей к созданию собственных мощностей по переработке выпускаемой продукции через систему налоговых вычетов и ускоренной амортизации оборудования. Такой подход позволит распределить финансовую нагрузку более равномерно и избежать резкого роста тарифов для населения.

Какой бы путь ни был выбран, очевидно, что решение проблемы требует комплексного подхода и согласованных действий всех заинтересованных сторон: государства, бизнеса и граждан. Без этого российская система обращения с отходами рискует оказаться в состоянии перманентного кризиса с непредсказуемыми социально-экономическими последствиями.